太陽光発電における低圧と高圧の違いとは?

太陽光発電の低圧と高圧の違いは、出力電圧と設備容量にあります。低圧は50kW未満で住宅や小規模施設向け、高圧は50kW以上2,000kW未満で工場や大規模施設向けです。高圧は大規模発電が可能ですが初期投資が高く、特別高圧は2,000kW以上のメガソーラーです。

目次

太陽光発電における低圧・高圧の違いとは?

太陽光発電における低圧と高圧の違いは、発電した電力の出力電圧にあります。出力の違いにより、接続方法や設置条件が異なるため、それぞれのニーズに合った選択が重要です。

◇低圧

太陽光発電における「低圧」とは、発電設備の容量が50kW未満のものを指します。これは主に住宅や小規模な商業施設で使われており、太陽光パネルで発電した電気を家庭や小さな施設で使用し、余った電力を電力会社に売る仕組みです。埼玉県では、多くの家庭や中小企業がこの低圧設備を導入しています。

設備の容量は主にパワーコンディショナの出力によって決まり、この範囲内であれば比較的低コストで太陽光発電システムを導入できます。

◇高圧

太陽光発電における「高圧」とは、発電設備の容量が50kW以上2,000kW未満のものを指します。主に工場や大規模な商業施設など、電力を大量に消費する場所で使用されます。

低圧設備と比べて、高圧設備はより大規模な発電ができ、売電収入も増えるのが特徴です。埼玉県でも多くの工場や大型施設がこの高圧設備を導入しています。

【あわせて読みたい】

太陽光発電における低圧のメリット・デメリット

低圧のシステムは、導入コストが抑えられ、手軽に設置できるのが魅力です。しかし、その一方で、発電効率が高圧に比べて劣る点や電力供給の安定性に課題があることも理解しておく必要があります。

ここでは、低圧のメリットとデメリットについて詳しく解説します。

◇低圧のメリット

導入のハードルが低い

埼玉県をはじめとする多くの地域では、低圧システムは50kW未満の設備を指し、主に住宅や小規模な事業所に適しています。これらのシステムを導入する際の手続きは比較的簡単であり、特に消防署への届け出や電気主任技術者の選任が不要である点が大きなメリットとなります。

設置スペースの制約が少ない

埼玉県のような都市部では土地が限られているため、低圧システムの小型設備は住宅の屋根や小さな敷地にも容易に設置可能です。

設置費用が高圧システムに比べて低い

初期投資を抑えながら、余った電力を売電して収入を得られるのもこのシステムの魅力です。コスト面でのメリットが大きいため、手軽に太陽光発電を始めたいと考えている方にとって、低圧システムは理想的な選択肢と言えるでしょう。

◇低圧のデメリット

1kW当たりのコストが割高になりがち

太陽光発電の設備においては、大規模な発電所の方がコストパフォーマンスが良い傾向にあります。しかし、低圧システムは発電量が比較的少ないため、初期投資の回収に時間がかかることがしばしばあります。特に長期的に見た場合、高圧システムと比べて経済的なメリットが少ないことがデメリットとして挙げられます。

大規模な電力供給が必要な場合には不向き

設備容量が50kW未満に制限されているため、大量の電力を必要とする工場や大規模な施設には適していません。

全量買取制度が適用されない

低圧システムでは全量買取制度が利用できないため、余った電力のみを売ることになり、これが収益性に影響を与える要因となっています。

太陽光発電における高圧のメリット・デメリット

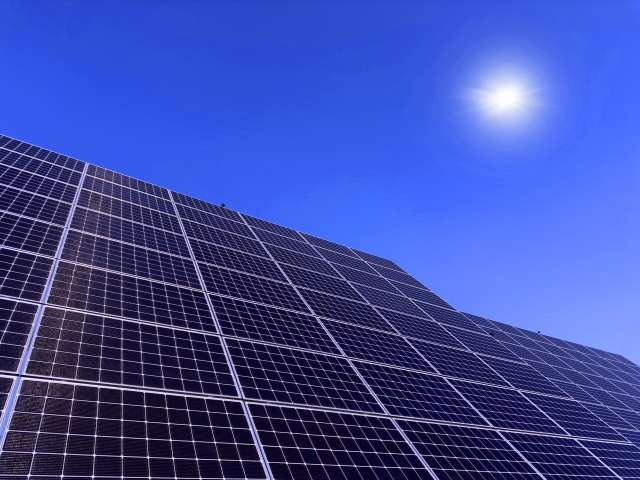

画像出典:フォトAC

太陽光発電における高圧システムは、大規模な発電が可能で、効率的なエネルギー供給が期待できます。しかし、高圧システムは初期投資が大きく、設置や維持管理に手間がかかる場合もあるため、導入を検討する際には慎重な判断が求められます。

ここでは、高圧のメリットとデメリットを詳しく解説します。

◇高圧のメリット

大量の電力を発電できる

高圧システムは設備容量が50kW以上であり、太陽光パネルの設置面積が広いため、発電効率が非常に高くなります。これにより売電収入が増加し、特に埼玉県のように日照時間が豊富な地域では、より高い収益を期待できるのが大きな魅力です。

管理の効率化が可能

大規模な発電設備を一括で管理することで、効率的な運営が実現します。例えば、低圧の小型設備を多数設置するよりも、1つの高圧システムを集中管理した方が、運用コストを低く抑えることが可能です。

1kWあたりの建設費用が低圧に比べて安くなる

設備の規模が大きくなるほど、コストパフォーマンスが向上します。特に大規模な工場や施設向けの高圧システムは、初期投資を効率的に回収できる見込みがあります。高圧設備は長期的な投資として安定した収益を得やすいため、事業用の太陽光発電に非常に適した選択肢と言えるでしょう。

◇高圧のデメリット

初期投資のコストが非常に高額になる

高圧システムを導入するためには、大規模な発電設備が必要です。このため、設置にかかる費用や機器の購入費用がかなり高くなる傾向があります。

ランニングコストが高額

発電規模が拡大すると、メンテナンスや保守管理に必要なランニングコストも増加します。特にキュービクル(変圧設備)の設置や電気主任技術者の選任が必要なため、人件費や設備の維持費が定期的に発生します。

保安規程の届け出が必要

高圧設備を設置する際は、管轄の消防署に対して保安規程の届け出が求められます。この手続きは煩雑であり、時間や労力がかかるため、注意が必要です。

専門家でないと設置できない

高圧設備の運用には専門知識が不可欠です。そのため、専門家に依頼する必要があり、これが人件費の増加につながるデメリットとなります。

トラブル発生時のリスクが大きい

太陽光発電システムの規模が大きくなると、故障や不具合が発生するリスクも増します。高圧システムの場合、設備の一部に問題が起きると、その影響が大きく出ることがあります。したがって、定期的なメンテナンスや監視が重要であり、長期的な運用計画や管理体制の構築が求められます。

【あわせて読みたい】

▼太陽光発電におけるリパワリングとは?実施するメリットと注意点

高圧太陽光発電のコストは?

高圧太陽光発電は、低圧よりも大きな設備投資や維持費がかかるものの、発電規模の大きさを活かして1kWあたりのコストを抑えられるのが特徴です。発電量が多い分、売電収益も増える可能性があり、長期的に高い利回りを狙いやすいと言えます。

◇設置コスト

高圧太陽光発電の設置にあたっては、低圧と比べて初期投資が大きくなるのが特徴です。特に必須となるのが変圧器(キュービクル)の導入で、費用は一般的に200~600万円程度かかります。

この金額は設置工事費を含まず、メーカーごとに異なる本体価格や内部機器の購入費用も別途必要となるため、実際にはさらに高額になるケースも少なくありません。加えて、高圧設備を稼働させるには電気主任技術者の選任が法律で義務付けられており、外部委託する場合はその契約に伴うコストが初期段階から発生します。

こうした設備投資は、低圧太陽光には不要なため大きな差となり、高圧案件では導入時点で数百万円規模の追加費用を見込んでおくことが不可欠です。設置コストを正確に把握することが、投資回収計画を立てる上で最初の重要なポイントといえるでしょう。

◇ランニングコスト

ランニングコストとしてまず挙げられるのが、法律で義務付けられている電気主任技術者の選任です。外部に委託する場合は年2回の点検が必要となり、規模によって費用は大きく変わります。例えば50~100kWなら年間でおよそ6万円、500~1000kW規模では100万円近くかかるケースもあります。加えて、電力会社に支払う高圧契約の月額基本料金も大きな負担となるでしょう。

500kW未満なら1kWあたり約1,200円、500kW以上では約1,700円が毎月発生し、規模が大きいほど固定費は膨らみます。これらの維持費は低圧太陽光発電には不要なコストであり、高圧特有の負担といえます。そのため、高圧太陽光発電を検討する際は、発電量や売電収益からこれらのランニングコストをしっかり差し引いて、採算性を慎重に見極めることが大切です。

◇1kWあたりのコストは?

高圧太陽光発電の大きな魅力は、規模が大きくなるほど1kWあたりの設置コストが下がる点にあります。たとえば、10~50kW未満では平均43.7万円/kW、50~500kW未満では37.5万円/kWと、発電容量が増えるにつれて費用は低減します。

さらに、1,000kW以上のメガソーラーになると28.6万円/kWまで抑えられるのです。これは、資材の大量仕入れや工事の効率化といったスケールメリットによるもので、低圧と比べてシステム単価が安くなる大きな要因です。

もちろん電気主任技術者の選任や基本料金など運営コストはかかりますが、1kWあたりの建設費用が低く抑えられる分、売電収入とのバランスを取りやすくなります。その結果、投資利回りが向上しやすく、長期的な収益性の高い運営を目指せる点が高圧太陽光発電の強みといえるでしょう。

高圧太陽光発電の保守点検

高圧太陽光発電は、発電規模が大きく高い収益性が期待できる一方で、設備の維持管理には専門的な知識と継続的な対応が求められます。定期的な保守点検を怠ると、発電効率の低下や故障リスクが高まり、最悪の場合はFIT認定の取り消しにつながることもあります。

◇FIT認定取消リスクとメンテナンスの必須ポイント

2017年の改正FIT法により、太陽光発電システムにおけるメンテナンスの契約と実施が義務化されました。「適切な点検・保守により発電量の維持に努めること」が、FIT認定の新たな条件として明記されており、新設・既設を問わずすべての設備が対象となります。

この背景には、不十分な施工やメンテナンス不足によるトラブルの増加があるとされています。義務に違反していると判断されれば、経済産業省から改善命令が出される可能性があり、それでも対応がなされない場合は、最終的にFIT認定が取り消される恐れがあるため注意しましょう。

認定が取り消されれば、売電そのものができなくなるため、収益がゼロになってしまう重大なリスクです。そのため、高圧太陽光発電では、定期点検の実施はもちろん、点検記録の適切な保存も含めた万全のメンテナンス体制を整えることが不可欠です。

◇自然に落ちない汚れに注意!ソーラーパネル清掃の重要性

高圧太陽光発電において、ソーラーパネルの表面清掃は発電効率を維持するうえで非常に重要なメンテナンス項目です。パネル表面は通常ガラスで覆われており、軽度のホコリや汚れは雨によって自然に流れ落ちることもありますが、花粉や黄砂、鳥の糞、排気ガスなど油分を含んだ汚れは自然に落ちにくく、時間とともに蓄積されていきます。

また、設置角度や風向き、降雨の頻度などによって、汚れの付きやすさにも差が生じます。こうした汚れを放置すると、発電効率の低下につながり、売電収益にも悪影響を及ぼしかねません。そのため、年に1~2回は高圧洗浄機を使った専門的な清掃を行うことが推奨されています。

目安として、50kW規模(約170枚)のパネル洗浄には18万円程度の費用がかかりますが、長期的に安定した発電を維持するためにも定期的な清掃を行いましょう。

◇放置が招く故障

高圧太陽光発電設備を長期間メンテナンスせずに放置すると、発電効率の低下だけでなく、機器の故障や事故につながるリスクも高まります。たとえば、カラスがソーラーパネルに石を落とし破損させたり、小動物がパワーコンディショナ内部に入り込んで停止させたりと、思わぬトラブルが発生することもあります。

また、鳥の糞や落ち葉がパネル表面に付着し、一部に影を作った状態が続くと、その部分が過熱して「ホットスポット」と呼ばれる現象を引き起こし、最悪の場合は発火の危険性もあるでしょう。

こうしたトラブルを未然に防ぐには、非冷却赤外線サーモグラフィを搭載したハンディカメラやドローンによる定期的な点検が有効です。目視では見落としがちな異常を早期に発見できるため、安全性と稼働率の向上につながります。

◇自分でできる?太陽光パネル清掃に潜む思わぬリスク

高圧太陽光発電のメンテナンス費用は決して安くはないため、「自分で対応できないか」と考える方も少なくありません。しかし、セルフメンテナンスには思わぬリスクが潜んでいます。たとえば、草刈り機を使った除草作業中に飛び石がソーラーパネルに当たり、表面に傷をつけてしまうケースがあります。

また、清掃時にパネルの上に乗ってしまい、肉眼では見えない微細なひび割れ(マイクロクラック)が発生することもあるでしょう。こうしたダメージは少しずつ発電効率を下げ、最悪の場合は機器の故障や火災につながる恐れもあります。

さらに、高所作業や電気設備の取り扱いには専門的な知識と技術が必要で、安全面でも注意が必要です。リスクを避けるためにも、点検や清掃は信頼できる専門業者に依頼するようにしましょう。

【あわせて読みたい】

▼リパワリングとメンテナンスの違いとは?リパワリングを実施した事例

売電する際に知っておくべきFIT制度

FIT(固定価格買取制度)は、再生可能エネルギーの普及を目的に、太陽光などで発電した電気を一定期間・固定価格で電力会社が買い取る仕組みです。安定した売電収益を得るには、制度の内容や対象条件、最新の売電価格を正しく理解しておくことが重要になります。

◇固定価格買取制度(FIT)とは

固定価格買取制度(FIT制度)とは、太陽光や風力、水力、バイオマス、地熱といった再生可能エネルギーで発電した電気を、一定期間・一定価格で電力会社が買い取る仕組みです。国が定める条件を満たした設備で発電された電気が対象となり、再エネ普及のために2012年に制度がスタートしました。

10kW未満の家庭用太陽光発電では、自家消費が優先され、余剰分のみが売電対象です。一方、10kW以上の事業用設備では、発電した電力のすべてを売電できる「全量買取制度」が適用されます。買い取られた電気の費用は、全国の電気利用者が負担する「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として、毎月の電気料金に上乗せされる形で回収されます。このようにFIT制度は、再エネ導入の安定した収益確保を支える重要な制度です。

◇2025年度の売電価格

2025年度のFIT制度における売電価格は、発電設備の容量や設置形態によって異なります。これから太陽光発電を導入・契約する方は、以下の最新単価をもとに、投資回収計画や利回りをシミュレーションすることが大切です。なお、FITの売電価格は全国一律で、どの電力会社と契約しても変わりません。

| 容量 | 売電価格(税込) | 交付期間 |

| 10kW未満 | 15円/kWh | 10年間 |

| 10kW以上~50kW未満(地上設置) | 10円/kWh | 20年間 |

| 10kW以上~50kW未満(屋根設置) | 11.5円/kWh | 20年間 |

| 50kW以上~250kW未満(地上設置・入札対象外) | 8.9円/kWh | 20年間 |

| 50kW以上~250kW未満(屋根設置) | 11.5円/kWh | 20年間 |

| 250kW以上(すべて) | 入札により決定 | 20年間 |

設置規模が大きくなるほど売電単価は低くなる傾向がありますが、発電量が増えることで全体収益は十分見込めます。設備の設置場所や用途に応じて最適な容量を選びましょう。

◇住宅用太陽光発電

住宅用太陽光発電とは、主に一般家庭の屋根などに設置される10kW未満の小規模な太陽光発電システムを指します。FIT制度では、10年間にわたり固定価格で電力会社が余剰電力を買い取ってくれるため、家庭で使用しきれなかった分の電気を売電して収益化することが可能です。

近年は太陽光パネルや設置工事の価格も下がっており、4kWシステムを約60万円で導入できるケースもあり、10年間のFIT期間内に初期費用を回収することも現実的です。ただし、住宅用太陽光発電はFIP制度の対象外となっており、固定価格での売電はFIT制度による10年間に限られます。

FIT期間が終了すると「卒FIT」となり、その後の売電価格は大手電力会社でおおよそ9.5円/kWhが目安とされ、収益は下がる傾向にあります。それでも、発電した電力を自家消費することで電気代の節約につながり、経済的なメリットを維持することは十分可能です。住宅用太陽光発電は、電気料金の上昇や省エネ志向の高まりを背景に、これからも注目される選択肢と言えるでしょう。

◇産業用太陽光発電(10kW以上50kW未満)

10kW以上50kW未満の産業用太陽光発電は、中規模な発電設備として多くの事業者に採用されており、FIT制度の対象にもなっています。ただし現在、この区分では「地域活用要件」の遵守が求められており、売電価格の認定を受けるには、自家消費を前提とした運用であることが条件です。つまり、発電した電力を施設内や地域で利用し、余った分だけを売電する「余剰売電型」に限って認定されます。

また、この容量帯では「ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)」も対象となっており、農地と発電の両立が可能な仕組みとして注目されています。特に、自立運転機能を備えた設備であれば、災害時の非常用電源としても活用でき、認定の可能性が高まるでしょう。

さらに、FIT制度の11年目以降には、将来的な設備撤去に備えた廃棄費用の積立が義務化されるなど、制度面での管理も強化されています。今後は、地域との調和や持続可能な運用を視野に入れた計画がより重要となるでしょう。

◇産業用太陽光発電(50kW以上250kW未満)

50kW以上250kW未満の産業用太陽光発電は「高圧連系」に該当し、中規模〜大規模な発電事業者向けの設備として位置づけられています。この容量帯は入札制度の対象外である一方、FIT制度の適用により20年間の固定価格で売電できるため、安定した収益が見込めるのが特徴です。

この区分では、10kW以上50kW未満のような「地域活用要件」は必須ではなく、自家消費型でなくとも売電契約が可能です。ただし、制度上の変更として、FIT11年目以降からは設備の撤去に備えた廃棄費用の積立が義務化されており、積立額は設備認定時のFIT単価によって変動します。

また、事業収益の指標であるIRR(内部収益率)は、法人税などを含まない税引前で4%を想定しており、これは2019年度から据え置かれた数値となっています。今後は、制度的な要件を把握しつつ、長期運用を見据えた収益計画と廃棄費用への備えが重要となるでしょう。

特別高圧とは?

特別高圧は、主に大規模な太陽光発電設備に関連する区分で、定格出力が2,000kW以上の設備を指します。この規模の設備は、通常企業が運営するメガソーラーにあたります。発電量が非常に大きいですが、設置や運用に関する規制も厳しくなっています。

また、電力会社との契約や供給についても特別な手続きが必要になることが多く、設置コストや管理費用もかなりかかります。

◇定格出力とは?

特別高圧の太陽光発電設備を理解するには、まず「定格出力」について知る必要があります。

定格出力とは、発電設備が安定して供給できる最大の電力のことです。太陽光発電の場合、定格出力は「太陽光パネルの合計出力」と「パワーコンディショナの合計出力」のうち、低い方が適用されます。たとえば、パネルの合計出力が80kWで、パワーコンディショナの出力が49kWの場合、定格出力は49kWになり、その設備は「低圧」として扱われます。

この定格出力の考え方は、発電設備が法律上どの区分に分類されるかに大きく影響します。太陽光発電設備が50kW以上であれば「高圧」、2,000kW以上であれば「特別高圧」に分類されます。

埼玉県で太陽光発電を設置するならおすすめ業者3選

再生可能エネルギー分野で活躍する株式会社カンエイ、株式会社カネザワ、株式会社神谷サンプラスは、太陽光発電や蓄電池導入を推進し、環境負荷低減とコスト削減に貢献。各企業は高い技術力と豊富な実績で信頼されています。

◇株式会社カンエイ

株式会社カンエイは、2018年に設立された埼玉県さいたま市に本社を置く企業です。

主な事業内容は太陽光発電システムの設計から機器調達、施工、申請関係までのワンストップサービスの提供に加え、電気工事や空調設備、土木工事など幅広い建築関連事業を展開しています。

環境に優しいエネルギー活用を推進しながら、CO2削減などの気候変動対策にも貢献しており、太陽光発電所の盗難対策商品も提供しています。

同社は施設の配置や使用状況、用途に応じて最適な空調システムの選定と設置工事を行い、快適な室内環境の実現に取り組んでいます。

施工事例も豊富で、集中型から分散型まで多様な太陽光発電システムのパワーコンディショナー交換や設置を手掛けており、高い技術力を持っていることがうかがえます。

顧客のニーズに応じた最適なソリューションを提案し、施工後のフォローも丁寧に行う姿勢を貫いています。

また、同社は埼玉県知事の建設業許可をはじめ、電気工事業や土木工事業など多岐にわたる許認可を取得。産業廃棄物収集運搬や古物商許可なども持ち、安心して依頼できる体制が整っています。

地域社会への貢献を経営理念とし、多様な働き方やSDGs認証も取得していることから、持続可能な成長を目指している企業です。社員数は2025年7月時点で21名としなやかな組織で迅速な対応を実現しています。

| 会社名 | 株式会社カンエイ |

| 所在地 | 〒336-0021 埼玉県さいたま市南区別所7-6-8 3F |

| 電話番号 | 048-816-4304 |

| 営業時間 | 公式サイトに記載なし |

| 公式ホームページ | https://kanei.co.jp/ |

株式会社カンエイは、最先端の技術と確かな施工力で住宅や施設の電力・空調事業を支え、環境負荷の少ないエネルギー社会の実現に向けて積極的に取り組む企業です。顧客の多様なニーズに応えるために日々進化しつつ、安心・安全で快適な住環境づくりに貢献しています。

株式会社カンエイについて詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。

▼カンエイは住宅用太陽光発電の販売から施工、点検、サポートまで一貫対応

さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。

◇株式会社カネザワ

株式会社カネザワは1971年に創業し、埼玉県児玉郡神川町に本社を構える地域密着型の企業です。創業以来、自然素材や無垢の木を用いた健康住宅づくりに力を注ぎ、五感にやさしい快適な住環境を提供しています。

特に断熱リフォームや水回りの改修、内装外装工事、防蟻処理など多岐にわたる住宅関連の施工を行い、堅牢で環境に配慮した家づくりを実現しています。

また、近年は太陽光発電設備の設計・施工・販売にも注力し、地域の省エネ・脱炭素経営の推進を支援。700件以上、合計20メガワット超の太陽光発電システム設置実績を持ち、専門の資格を有するスタッフが高品質な施工を担当します。

遊休土地の活用提案や売電収入による収益化サポートも行い、地域の持続可能な発展に貢献しています。

加えて、不動産の売買や仲介、賃貸管理、高齢者介護福祉事業も手がけるなど、多様な事業展開を行い、地域社会の暮らしを支える総合企業として信頼されています。

| 会社名 | 株式会社カネザワ |

| 所在地 | 〒367-0247 埼玉県児玉郡神川町大字元阿保852 |

| 電話番号 | 0120-76-2245 |

| 営業時間 | 公式サイトに記載なし |

| 公式ホームページ | http://sun-kanezawa.jp/ |

高い技術力と豊富な実績で、顧客のニーズに応えるサービスを展開し、安心・安全な住まいづくりをサポートしています。

株式会社カネザワについて詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。

◇株式会社神谷サンプラス

引用元:株式会社神谷サンプラス

株式会社神谷サンプラスは、1949年創業の埼玉県越谷市に本社を置く総合エネルギー企業です。LPガス(液化石油ガス)の供給を中心に、太陽光発電システムの販売・施工、リフォーム事業、電気工事業、土木・建築工事、不動産賃貸、コインランドリー運営、酸素事業など多岐にわたる事業を展開しています。

約75年にわたり地域に密着し、安定した経営基盤と多くの顧客からの信頼を築いてきました。特にエネルギー関連ではクリーンエネルギーの普及に力を入れ、地球環境にも配慮した持続可能な社会の実現を目指しています。

神谷サンプラスの強みは、埼玉県越谷市及び近隣エリアに特化しているため、お客様にきめ細かく対応できる点にあります。信頼関係を重視し、新規の飛び込み営業は行わず、顧客満足を最優先にしたサービスを提供。

また、太陽光発電の設置においてはメーカー保証や自然災害保証、工事賠償補償を完備し、安心して任せられる体制を整えています。太陽光ローンの優遇制度もあり、顧客の費用面の負担軽減にも配慮しています。

さらに、従業員の働きやすさにも注力し、年間休日120日以上、育児・看護休暇の充実など、健康的で生産性の高い環境づくりを推進。これらの取り組みを背景に、地域社会の暮らしをトータルで支え、地元に根ざした信頼あるパートナーとして成長し続けています。

| 会社名 | 株式会社神谷サンプラス |

| 所在地 | 〒343-0825 埼玉県越谷市大成町7-414-9 |

| 電話番号 | 048-988-3066 |

| 営業時間 | 公式サイトに記載なし |

| 公式ホームページ | https://kamiyasunplus.co.jp/ |

以上のように、株式会社神谷サンプラスはエネルギーから住宅リフォームまで幅広く対応し、地域に根ざした安心と信頼の企業として、これからも持続的な成長を目指しています。

株式会社神谷サンプラスについて詳しく知りたい方はこちらも併せてご覧ください。

▼株式会社神谷サンプラスは3つの強みで信頼できる太陽光発電業者

まとめ

太陽光発電の低圧と高圧の違いは、出力電圧によるもので、設備の容量が異なります。低圧は50kW未満の設備で、主に住宅や小規模商業施設で使用され、発電した電力を家庭で使い、余った分を売電します。一方、高圧は50kW以上2,000kW未満の設備で、工場や大規模商業施設に適しています。

高圧設備は大規模な発電が可能で、売電収入が増えますが、初期投資が高く、設置や維持管理に手間がかかります。さらに、特別高圧は2,000kW以上の設備で、企業が運営するメガソーラーに該当します。

【あわせて読みたい】